對書法家,簡體字,應該有點尷尬。鄭清茂老師幾年前的翻譯,不忘集臺老師的字當封面題字。

我在"書海"

臺靜農 《中國文學史》《臺靜農論文集》《龍坡雜文》《地之子》《我與老舍與酒》酒旗......

https://hcbooks.blogspot.tw/2017/09/blog-post_9.html、"胡適之先生的世界"等Blogs,有小記臺靜農先生。

藝術譚丨臺靜農:我與書藝

伏案作書的台靜農先生

台靜農為張大千題“摩耶精舍”匾額

1973年台靜農致震齊先生函

早前啟功在香港跟台靜農通電話

近年來常有年輕人來問我怎樣學寫字,或怎樣能將字寫好。我總答道:我雖喜愛此道,卻不是此道內行,這往往使對方失望,或不滿意以為我故示玄虛,殊不知我說的是真話。我喜歡兩周大篆、秦之小篆,但我碰都不敢碰,因我不通六書,不能一面檢字書一面臨摹。研究魏晉人書法,自然以閣帖為經典,然從輾轉翻刻本中摸索前人筆意,我又不勝其煩。初唐四家樹立了千餘年來楷書軌範,我對之無興趣,未曾用過功夫。我若以我寫《石門頌》與倪鴻寶便要青年人也如此,這豈不是誤人?再說我之耽悅此道,是中年以後的事,中年以前雖未玩弄毫墨,在所知所見的方面自不同於青年人。黃山谷詩云:“俗書喜作蘭亭面,欲換凡骨無金丹。”鄙人凡骨凡夫,不敢妄求金丹,也就貿然走上自家喜悅的道路,這於青年人是不足為訓的。

三年前被邀舉行一次字展,友人就要為我印一專集,雖然覺得能印出也好,卻想寫幾幅自以為還可的給人家看看,拖延至今,竟寫不出較為滿意的。適有港友贈以丈二宣紙,如此巨幅,從未寫過,實怯於下筆。轉思此紙既歸我有,與其久藏污損,不如豁出去罷。於是奮筆濡墨,居然揮灑自如,所幸爾時門鈴未響,電話無聲。不然,那就洩氣了。這幅字帶給我的喜悅,不是字的本身,而是年過八十,腕力還能用,陸放翁云:“老子尚堪絕大漠。”不妨以之解嘲。

專集既已編成,例應有一序言,可是自家動筆,說好說壞,都不得體。若如懷素和尚,述自挾藝“西游上國,謁見當代名公”,凡所贈詩文皆一一舉出,大肆炫耀,後來冬心先生好像也有類似的自敘。此種體制在有真本領而兀傲玩世者為之,人或賞其恢詭,但決不能作為範本。我的自序還是自白式的好,簡單明了,雖無才華,而老實可佳,茲附錄在本文之末。

序文中引了顏之推的《家訓·雜藝》篇的話,他是身歷南北朝至隋統一才死的,一千幾百年前的人了。他的先世從梁武帝朝起工書法的就有數人,直到他的裔孫顏真卿,以書法影響至今。可是之推個人卻主張“真草書跡微須留意”,“不必過精”,以免“常為人役使,更覺為累,韋仲將遺戒,深有宜也。”韋中將是韋誕,他的“遺戒”是怎樣的?據晉人衛恆《四體書勢》云:

(魏)明帝立凌霄觀,誤先釘榜,乃籠盛誕,轆轤長縆引上,使就題之。去地二十五丈,誕甚危懼,乃戒子孫,絕此楷法,著之家令。

這故事又見《世說·巧藝》,不過《巧藝》云韋誕寫了以後“頭鬢皓然”,未免誇張。顏之推的《雜藝》篇另記了一事:

王褒地冑清華,才學優敏,後雖入關,亦被禮遇。猶以書工崎嶇碑碣之間,辛苦筆硯之役,嘗悔恨曰:使吾不知書,可不至今日邪?

王褒與庚信同是梁亡之後,流落北朝的文士,顏之推與之時代接近。韋、王兩公還是一時名士,則一般的書家被役使的情形,必有甚於此者。所不可解的,千數百年前如此,千數百年後的今時還是如此,這給我的感受非常之深,本想打算退休後,玩玩書藝,既以自娛,且以娛人,偶有潤筆,也免卻老年窘迫向朋友告貸。沒想到我的如意算盤並不如意,別人對我看法,以為退休了,沒有活做了,盡可擺出寫字攤子,以藝會友,非關交易,該多高雅。這麼一來,老牛破車不勝其辛苦了。近年使我煩膩的是為人題書籤,昔人著作請其知交或同道者為之題署,字之好壞不重要,重要的在著者與題者的關係,聲氣相投,原是可愛的風尚。我遇到這樣情形,往往欣然下筆,寫來不覺流露出彼此的交情。相反的,供人家封面裝飾,至甚廣告作用,則我所感到的比放進籠子裡掛在空中還要難過。有時我想,寧願寫一幅字送給對方,他只有放在家中,不像一本書出入市場或示眾於書販攤上。學生對我說:“老師的字常在書攤上露面。”天真的分享了我的一分榮譽感。而我的朋友卻說:“土地公似的,有求必應。”聽了我的學生與朋友的話,只有報之以苦笑。《左傳》成公二年中有一句話“人生實難”,陶淵明臨命之前的自祭文竟拿來當自己的話,陶公猶且如此,何況若區區者。話又說回來了,既“為人役使”,也得有免於服役的時候。以退休之身又服役了十餘年,能說不該“告老”嗎?準此,從今一九八五年始,一概謝絕這一差使,套一句老話:“知我罪我”,只有聽之而已。

丘彥明專文:最希望自己是像臺靜農先生那樣的人

邱彥明 2015年08月24日 05:30

左起臺靜農、夏志清、王洞、侯健於1985年在台北歡聚。(允晨提供)

一九八六年春末,我特地去到美國休士頓,與已十三年未見的高中時代同班摯友鄒淑蓮相聚。 兩人竟夜長談「十三年前」、「十三年後」,不知不覺天漸微明。淑蓮慎重的問我:「你最希望自己將來是什麼樣子?」我沉思了一下回答:「像臺靜農先生那樣。每個人到我這裡來,不只是從眼睛、舉止中覺得溫暖安靜,而且讓年輕人感覺到歷史,感覺到自己的未來有個支撐的力量。總之,希望自己是個樸實、恬淡、溫暖,不是靠文憑而是真正肚裡有學問的人。」

每次在臺先生的「歇腳庵」——「龍坡丈室」裡,真的就是歇下腳來的輕鬆。

對於「歇腳庵」至「龍坡丈室」的轉變,臺先生曾在《龍坡雜文》序言中自道:

臺北市龍坡里九鄰的臺大宿舍,我於一九四六年就住進來了。當時我的書齋名為歇腳庵,既名為歇腳,當然沒有久居之意,身為北方人,於海上氣候,往往感到不適宜,有時煩躁,不能自已,曾有詩云:「丹心白髮蕭條甚,板屋楹書未是家。」然憂樂歌哭於斯者四十餘年,能說不是家嗎?於是請大千居士為我寫一「龍坡丈室」小匾掛起來,這是大學宿舍,不能說落戶於此,反正不再歇 腳就是了。落戶與歇腳不過是時間的久暫之別,可是人的死生契闊皆寓於其間,能說不是大事?

臺先生的住家是幢日本式的木造瓦房,撳了鈴進入前院,臺先生已站在玄關邊,抓了雙拖鞋放 著。待我趿著拖鞋走兩步踏進﹁歇腳庵﹂,他人已不見,轉過臥房到廚房去替來客倒一杯茶。在這兩分鐘之內,我自己隨意選一張椅子坐下瀏覽全室:一張大書桌、一個木櫃、一張小茶几、三張沙發。不論窗櫺、木櫃、椅子扶手、書桌和地板都是深褐紅色,樣式古樸卻明顯老舊;每件東西都是 幾十年進屋就放在固定的位置,安安穩穩的過一輩子,不必擔心被拋棄換新。然後,我欠身接過熱 騰騰的一小杯好茶,抿一下;臺先生圓胖的身軀已擠進他固定的書桌前座椅上,順手燃起香菸來。說事聊天,兩人講到盡興彼此哈哈大笑;不想說話時就停下來,久久不語互相也不覺尷尬。那情境就像寫文章一樣,原本就需要加逗點、句號、分段,停停說說應當如此。

左起 瘂弦先生、劉國瑞先生、鄭騫先生、臺靜農先生、施友忠先生、洛夫先生與丘彥明合影留念。(允晨提供)

臺先生說,以前曹錕(做過大總統)的兒子住溫州街他家附近,中風後還由太太推著輪椅出來 散步,他夫人是馮國璋(也做過大總統)的女兒。他們與一般人無異,真是進入尋常百姓家,而彭明敏(臺獨運動主要領導人之一,起草臺灣自救運動宣言被判刑)逃亡海外之前就住在他隔壁。臺先生說人說事,似乎總是這樣,像是有故事,又像沒故事;反正事情發生過就是了。遇到了人,見到了事,知道了,也不去探問多些,提起來也不去穿鑿附會。他寫文章也是這般:一點不帶 火氣,真有感覺短短數千字寫下,都是活活生生、紮紮實實在眼前的人與事;不僅散文如此,小說 亦然。他的文字質樸無飾、不掩不藏、不虛不誇,已達爐火純青,人、文一致的境界;對鄉下、市井小民的語言掌握精確,讀起來特別自然親切。

討論出版文學雜誌、出版文學書籍。臺先生表示,一向看這類文字的人口就不多,但是有存在 的必要和價值。回憶當年他們一群朋友組織「未名社」出版書,雖然一本書也就銷個千來本,但是 連雲南都來批書呢!他回憶雲南的經銷商把書款結了之後,因當時幣制紊亂,他們便以物易物。第一次把寄來的「錢」拆開來一看:赫!是把退書中間挖洞塞進「雲土」(鴉片)。看得大家一驚。一則佩服寄者的聰明,以此法不被查獲;二則「雲土」是不能買賣的,頓時頭痛。後來書商改寄雲 南火腿,大夥兒可樂了,不時有鮮美的火腿可吃,十分開心。他講,從前辦雜誌、出書完全是興趣、理想,與現在非得考慮銷售數字、讀者閱讀傾向,大有差別。

臺先生在吞雲吐霧香煙裊裊中,繚繞出鴉片的記憶,別有趣味。

臺先生偶爾也會和我說一些掌故。記憶最深的是,《聯合文學》第三十三期「抗戰文學專號」上做了一卷魯彥作品選刊及剖析,臺先生讀完雜誌後,興沖沖打開話匣,告訴我說,他們是舊識。

魯彥從寧波到北京。原來他在家鄉是做學徒,到北京參加了「工讀互助會」,後來到北京大學旁聽課,學世界語,認識俄國詩人愛羅新科,還真翻譯了世界語的作品,其他時間跟劉天華︵當時 還沒名氣︶學琵琶,彈得還不錯。以後他到長沙女子學校教書,學生們有一大會請他表演,他就彈了個《十面埋伏》。

臺先生又說在北京時,他曾「掩護」魯彥。為什麼說「掩護」?魯彥沒錢,他們住在同一間旅館裡,房子很大,放兩張床,臺先生睡一張,魯彥睡一張。魯彥沒錢付房租,由臺先生支付,所以名為「掩護」是也。

魯彥在長沙與一女學生戀愛、私奔,後來回到北京,抗戰時才再轉往桂林,與臺先生也就沒再聯絡了。後來臺先生見過魯彥的元配以及第二任太太,感慨斯人早逝,如此一個爽快、開心又帶著 虛無主義的人。

魯彥第一篇小說篇名〈柚子〉,從此走上寫作的路。他曾寄一篇稿子給魯迅,附信寫道:「這 文章你可千萬不能丟,這比你的腦袋還值錢。」說完,臺先生忍不住哈哈大笑起來。

還有一回,應人之託,我帶了臺先生在大陸老友的一張照片去「歇腳庵」,他端詳了一下說:「頭髮都白了。」然後我們談別的事,過一些時他又端起相片,笑笑:「頭髮白了。」那神情是早料到人到這年齡該是這模樣,一種我老了,你也老了,人生就是這麼回事的坦然;而聊聊幾字之言, 則是真正對好交情朋友才有的直白話語。在那一刹那,臺先生自然有情的性格,全展現了出來。

臺先生自成一家的書法,是大家夢寐所求的墨寶。好幾次我受作家之託前去求字,也替聯合報副刊要過一塊題匾,他總是爽快的有求必應。我心中感激,知他疼惜我工作、約稿不易,替我搭關係呢!替其他作家求字,我倒從沒為自己求過任何一幅字。有一回為出臺先生專輯我向他借字,他特意寫了一幅交我,溫煦的說道:「製版後不必還我,妳就留下做個紀念。」因此我有幸擁有了臺先生的墨蹟,仔細珍藏。但是,做為文學編輯,我最最渴望的是得到他的文章。每次坐在「歇腳庵」什麼話都敢說、什麼事都敢提,就是不敢開口要文章,生怕把單純探看他、尊敬他、喜歡他的意思給扭曲了。

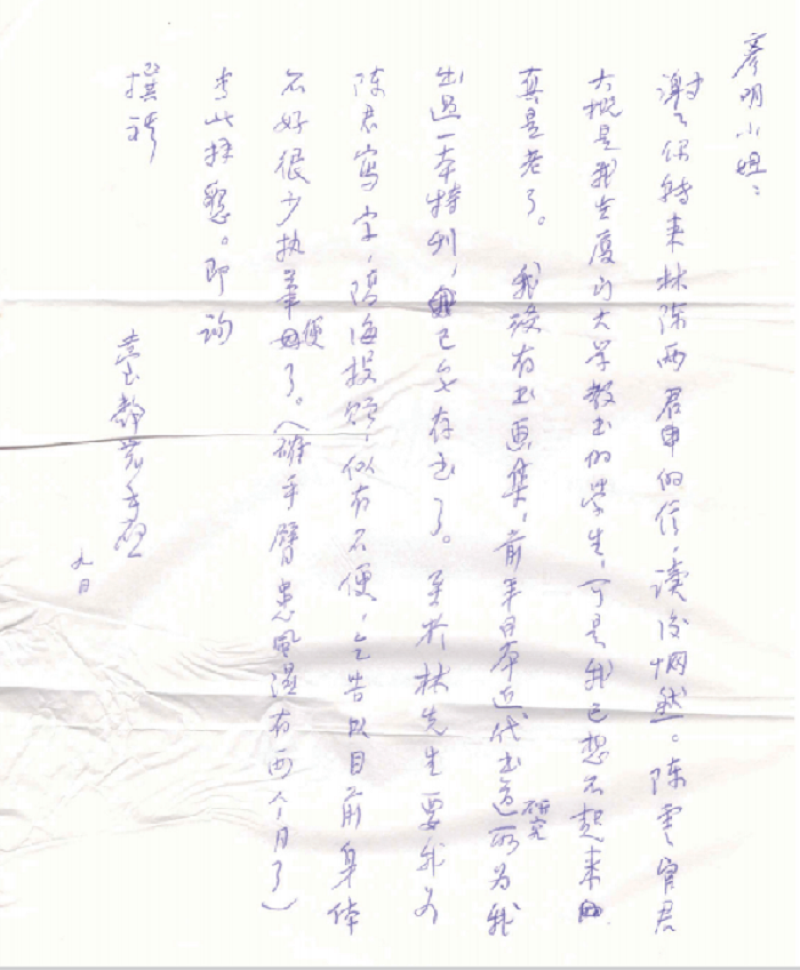

臺靜農致邱彥明信函。(允晨提供)

臺靜農致邱彥明信函。(允晨提供)

直到一九八七年九月籌畫《聯合文學》十二月號第三十八期——我結束編輯生涯,主持雜誌編務的最後一期,實在不願自己編的雜誌裡出現不曾刊載臺先生文章的遺憾;不敢去拜訪親口相求,躊躇許久,終於決定提筆,誠惶誠恐的寫了封約稿信寄給他。沒料到他收信後立刻撥來電話:「彥明,可以的,你一定有。」我吃了一驚,恍若夢中,那種欣喜若狂可想而知。

約定取稿的日子,臺先生得到一束豔麗明媚的褐紅色大理花,我得到朝思暮想的文章〈始經喪亂〉。他歉歉然說,眼睛不好不能寫小字,字都寫到格子外了。我緊握稿件,這是我最珍貴的手稿。

臺靜農手稿。(允晨提供)

文章裡,臺先生寫下在青島山東大學教書,暑假搭膠濟路火車到濟南,然後到北平訪友的一段 舊事。豈料抵達北平後第四天發生七七事變,一九三七年七月三十日日軍宣布佔領北京城。八月初,他離開北平,受友人請託,決定為抗日戰爭北大將來問題,先赴南京向胡適之請示,再去蕪湖與家 人相聚。因天津到南京火車已斷,他轉經煙台、濰縣、濟南才到南京面見胡適。文章敘述中日戰爭裡「國破山河在」,他親身經歷喪亂的開始。文章讀來沉重痛心,是臺先生生平中具重要史料價 值的一段自傳。

一九九〇年,我從歐洲回臺灣,得知臺先生病臥臺大醫院,立刻奔去探望。他虛弱的躺在床上, 無法言語,卻一直帶著慣有的溫暖笑容。我說:「臺先生,告訴您個好消息,我這次再回到歐洲要結婚了。唐效是成都人,物理博士,但這些並不重要,最重要的是他對我非常好。」臺先生邊聽邊歡喜點頭,待我說完,他竟像個孩子般開心的拍起手來,把在旁邊幫忙照顧的家人和我都惹笑了。我知道,臺先生對我浪跡在外能有好的歸宿,除了歡喜更有安心。

到現在,此時此刻,我依然很肯定,若還有人問我:「你最希望自己是什麼樣子的人?」我的答案一如往昔:「像臺靜農先生那樣。」

旅居荷蘭的作家邱彥明(台北文學館)和她的代表作《人情之美》(允晨文化)。

*作者為旅居荷蘭的作家、畫家,曾任聯合報副版版編輯、聯合文學總編輯。本文選自作者代表作《人情之美》(允晨文化),原題為:「記歇腳庵二、三事」。

沒有留言:

張貼留言